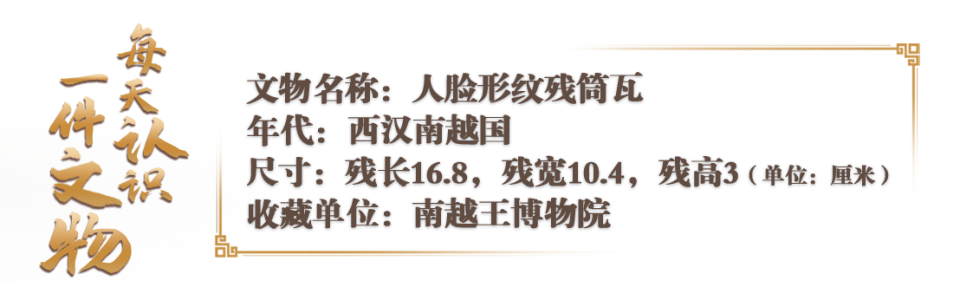

咱现代人早上刷脸进公司、买早餐,早把“刷脸”当日常了。可你绝对想不到,2000多年前的南越国工匠,早就玩过“人脸认证”——还把自己的“自拍”刻进了瓦片里。

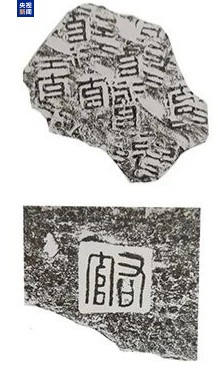

1997年,考古队在南越国宫署遗址扒土时,捡着块巴掌大的筒瓦碎片。凑近一看,瓦面上居然印着张“表情包”:俩耳朵大得快耷拉到肩头,头发盘成俩“小犄角”(后来才知道是南越人流行的“椎髻”),眼睛眯成条细缝,嘴角还翘着,活像谁对着瓦片“比了个耶”。这脸是谁的?专家翻遍史料,揪出俩关键线索:“犄角”发型是南越本地style,大耳朵对应《汉书》里“儋耳国”(今海南)的习俗——合着这是位从海南坐船来南越打工的工匠,把自己的模样“印”在了瓦片上。

好好的瓦片刻脸,图啥?这就得说古代的“职场规矩”了。春秋战国时,官府有个“物勒工名”制度:手工业产品必须刻上官署或工匠名字,万一质量出问题,直接“按名追责”——相当于现在的“产品溯源码”。到了秦汉,这规矩传到南越国,可工匠不识字啊,没法刻自己的名字咋办?得,那就刻脸!把自己的模样印在瓦片上,这不就是最“直观”的签名吗?你瞧,连不识字的工匠都知道:“我的活,得留我的印儿。”

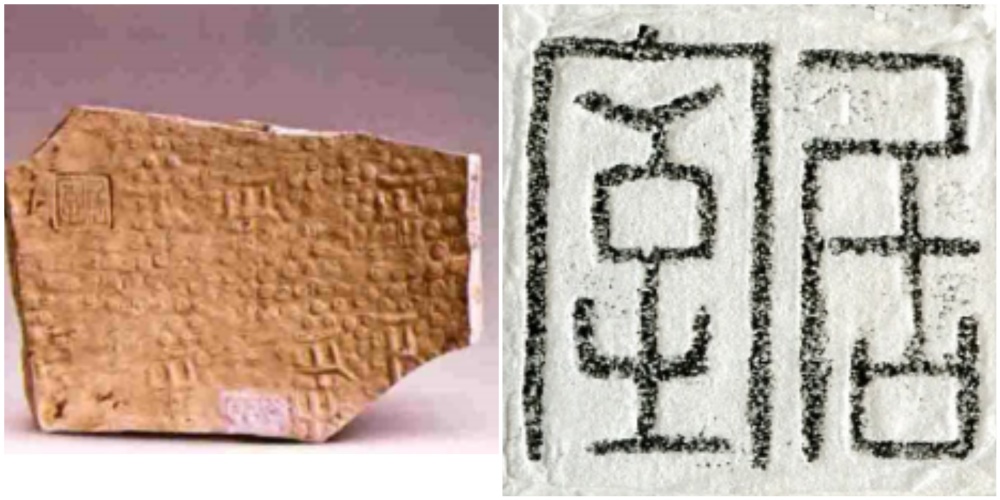

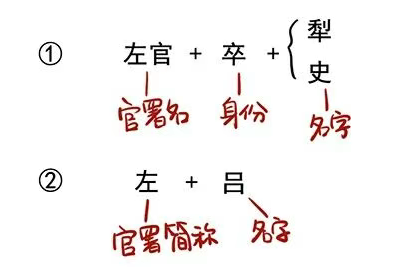

南越国的“陶文密码”里,藏着不少这样的“打工人痕迹”。宫署遗址出土的砖瓦上,除了“人脸签名”,还有各种戳印的文字:“左官”“右官”是烧砖瓦的“官方工厂”,“居室”是管宫中诏狱的部门(没想到吧,他们还兼职盖过房子),甚至还有块瓦片刻着“小明”——合着课本里的“小明同学”,2000多年前就“跑”到瓦片上了!

那天我在南越王博物院看展览,站在那块“人脸瓦片”跟前,突然想起老家农村盖房子的场景:小时候村里瓦匠师傅盖完房,总会在屋脊砖上刻自己的名字,说“这房是我盖的,有问题找我”。原来有些东西,真的是刻在血脉里的——2000年前的工匠用脸“签名”,现在的工人用二维码“溯源”,变的是技术,不变的是“对活计负责”的劲头。

你说奇怪不?一块破瓦片,居然把2000年的时光连起来了。那些印在瓦上的笑脸、刻在陶上的名字,不是冷冰冰的文物,是活生生的人:是不识字却想“留痕迹”的工匠,是怕质量出问题的“负责任的手艺人”,是咱中国人刻在骨子里的“工匠精神”。

现在再看咱手里的手机、家里的家具,突然就懂了:所谓“中国制造”,从来不是什么高大上的口号,是2000年前刻在瓦片上的“自拍”,是现在工厂里贴的“溯源码”,是每一个“想把活干好”的人,留下的“自己的印儿”。